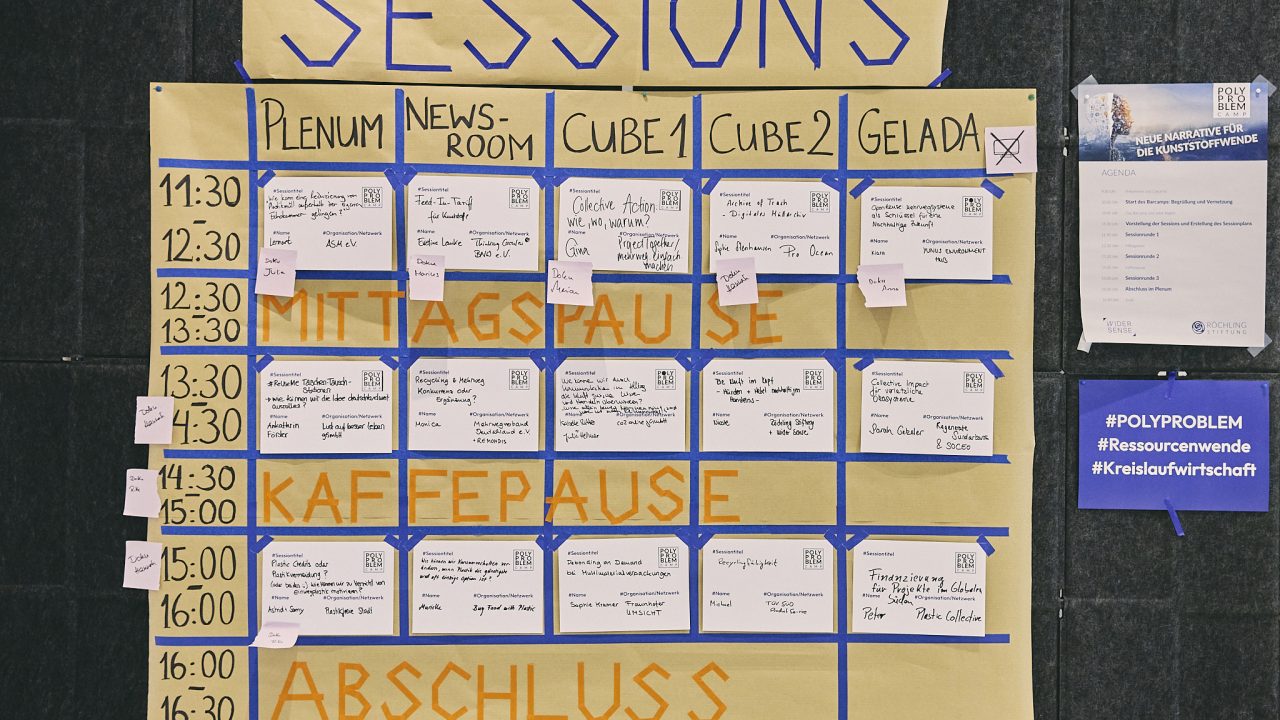

Die Sessions beim POLYPROBLEM Camp 2025

In 16 Sessions wurde beim ersten POLYPROBLEM Camp „Neue Narrative für die Kunststoffwende“ am 30.09. in Frankfurt besprochen, wie ein gesellschaftlich verantwortlicher Umgang mit Plastik aussehen kann. Im Format des Barcamps bringen die Teilnehmenden ihre eigenen Themen mit und der Plan der Sessions entsteht spontan während der Veranstaltung. Hier eine Übersicht über die Themen und Sessiongeber:innen vom POLYPROBLEM Camp.

Wie kann eine Reduzierung von Plastikmüll außerhalb der eigenen Echokammer gelingen? (Lennart Paulmann und Marion Wartumjan, Arbeitsgemeinschaft selbständiger Migranten)

Im Mittelpunkt der Session stand das Projekt „Less Waste – more Engagement“ im Hamburger Viertel Steindamm, das migrantische Unternehmer:innen für Nachhaltigkeit und Plastikvermeidung gewinnen und zugleich Partizipation sowie Empowerment fördern will. Im Viertel gibt es rund 114 Betriebe, viele Inhaber:innen wohnen jedoch nicht vor Ort und identifizieren sich daher weniger mit dem Umfeld; aufbauend auf einem früheren Porträtprojekt, das Zugehörigkeit stärkte, soll Umweltengagement nun eine stärkere Verbindung zum Stadtteil stiften. Der Ansatz ist bewusst niedrigschwellig und respektvoll, um niemandem das Gefühl zu geben, belehrt zu werden: Praxisnahe Coachings, muttersprachliche Mitarbeitende und die Nutzung vorhandener Netzwerke wie des Quartiersmanagements waren zentrale Erfolgsfaktoren. Als konkrete Maßnahme wurden Stofftaschen mit dem Aufdruck „Less Waste – more Steindamm“ eingeführt—eine symbolische wie praktische Alternative zu Einwegtüten, die bereits von zehn Unternehmen angeboten wird. In der Diskussion zeigte sich die Zwei-Schritt-Logik: zunächst Unternehmer:innen überzeugen, dann durch Nudging und Anreizsysteme Kund:innen mitnehmen; Ergänzungen waren humorvolle Formate wie eine Mockumentary, Belohnungskonzepte, die Einbindung von Mitarbeitenden sowie kultursensible Sprachwahl. Herausforderungen wie Preisbedenken und die Kundennachfrage nach Einwegartikeln begegnet das Projekt durch Beziehungsarbeit, häufige Präsenz, Kooperationen (z. B. zu Hotels oder Sportvereinen) und das Identifizieren von Schlüsselpersonen vor Ort. Ziel ist, praktikable Maßnahmen zu erproben, Erfahrungen zu dokumentieren und erfolgreiche Ansätze in andere Stadtteile zu übertragen—mit dem Fokus auf Identifikation, Respekt und schrittweisem, gemeinsamem Lernen.

Buy-in Tariffs (Eveline Lemke, Thinking Circular)

In der Session stand die Frage im Mittelpunkt, wie der europäische Recyclingmarkt stabilisiert und der Einsatz von Rezyklaten wirtschaftlich attraktiver gemacht werden kann. Ausgangspunkt war das Konzeptpapier des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft (BNW) zu einer sogenannten Einspeisevergütung für Rezyklate – einem „Feed-in Tariff“ nach Vorbild der Energiewirtschaft. Hintergrund ist, dass der Rezyklatanteil insbesondere bei hochwertigen Anwendungen nicht steigt, weil neue Kunststoffe aus Erdöl deutlich günstiger produziert werden können. Das bestehende duale System funktioniert gut bei Sammlung und Sortierung, greift jedoch zu kurz, da der Markt für Rezyklate anschließend weitgehend ungeregelt bleibt und von niedrigen Rohölpreisen dominiert wird. Der Vorschlag des BNW sieht vor, durch eine gezielte Vergütung analog zu Ökostromtarifen den Einsatz von Recyclingkunststoffen zu fördern, die Preisverzerrung zugunsten fossiler Rohstoffe zu korrigieren und so die verpflichtenden Rezyklatquoten der EU-Verpackungsverordnung bis 2030 zu erreichen. Der Recyclingmarkt in Europa steht aktuell unter starkem Druck; laut Branchenberichten melden jede Woche weitere Unternehmen Insolvenz an. Ein solcher Einspeisetarif könnte kurzfristig Marktteilnahme und Investitionen sichern, langfristig Marktmonopole der chemischen Industrie aufbrechen und so die Transformation beschleunigen. Geplant ist der Start mit acht zentralen Kunststoffkategorien, finanziert über den europäischen Klima- und Transformationsfonds. Das Instrument soll technologieoffen und zeitlich befristet angelegt sein – ein Übergangsmechanismus, kein neues Subventionssystem. Um die genaue Höhe und Wirkung des Tarifs wissenschaftlich zu bestimmen, werden derzeit noch 150.000 Euro für eine begleitende Studie benötigt. Die Dringlichkeit ist hoch: „Die Lösung muss schnell her – mit schnell meinen wir eigentlich sofort“, betonte Dagmar Glatz. Ziel bleibt, kurzfristig Marktstörungen zu korrigieren, mittelfristig stabile Rahmenbedingungen zu schaffen und langfristig einen selbsttragenden Recyclingmarkt in Europa zu etablieren.

Collective Action: wie, wo, warum? (Gina Rembe, Project Together)

In der Session ging es darum, welche „Zutaten“ und Akteure für eine gelingende Transformation nötig sind, am Beispiel der Welcome Alliance, und wie eine menschenwürdige sowie nachhaltige Integration zugewanderter Menschen erreicht werden kann. Zentral ist dabei die Frage der Verantwortungsverteilung: Verbraucher:innen, Politik und Unternehmen müssen gemeinsam handeln, um Veränderungen wirksam umzusetzen. Die Teilnehmenden plädierten für die Förderung zivilgesellschaftlicher Grass-Root-Initiativen und deren Einbindung in Allianzen, um Aufbruchsmomente zu nutzen und Schneeball-Effekte zu erzeugen. Unternehmen können Transformation beispielsweise über ESG-Strategien als Chance begreifen, während strategische Hebel – etwa die Ansprache von Systemgastronomen statt einzelner Gastwirt:innen – größere Wirkung entfalten. Historisch zeigt sich, dass Engagement für Nachhaltigkeit wellenartig verläuft; aktuell befindet sich die Gesellschaft in einer Bergab-Phase. Für erfolgreiche Transformationsprojekte ist die Harmonisierung gemeinsamer Ziele verschiedener Akteure ebenso wichtig wie Vertrauensbildung. Mission und Transformation erfordern zudem Lobbyarbeit, und nach einem initialen Momentum beginnt die eigentliche, kontinuierliche Arbeit. Große Erfolge entstehen über stetige kleine Schritte, gemeinsame Errungenschaften und die Bereitschaft, Erfolge wie Misserfolge zu teilen. Transformation ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, bei dem die Verantwortung jedes Einzelnen zählt und kollektives Handeln den entscheidenden Unterschied macht.

Archive of Trash – digitales Müllarchiv (Sophie Steinhausen, Pro Ocean)

Das Projekt Archive of Trash von Pro Ocean verfolgt das Ziel, Wissen über Kunststoffe und Recycling spielerisch zu vermitteln und dabei neue Zielgruppen zu erreichen, die sonst schwer ansprechbar sind. Grundlage ist eine Wanderausstellung, die derzeit in Ludwigshafen zu sehen ist und durch Einkaufszentren in Deutschland tourt. Sie kombiniert analoge Exponate mit digitalen Elementen, darunter ein interaktiver digitaler Zwilling, der Gamification-Ansätze integriert. Besucher:innen können Müll scannen, Daten zu recycelbaren Materialien erfassen und sortieren sowie über ein Citizen-Science-Framework eigene Beiträge leisten. Die Inhalte werden über KI geprüft und in ein wachsendes Archiv eingespeist. Spielerische Formate wie Quartettkarten, Vergleichsmöglichkeiten zwischen Produkten oder Challenges für Schulklassen motivieren dazu, Wissen in Handlung umzusetzen. Zusätzlich werden Projektionen, Fotospots und Social-Media-Elemente eingesetzt, um Aufmerksamkeit zu generieren, während Ideen wie Upcycling-Anleitungen, produktbasierte Empfehlungen und große Partneraktionen, etwa in Fußballstadien, perspektivisch die Reichweite erhöhen sollen. Schulen können eigene Boards erstellen, Wettbewerbe durchführen und ihre Funde dokumentieren. Ziel ist es, durch interaktive Beteiligung, spielerische Anreize und digitale wie analoge Vernetzung nachhaltige Verhaltensänderungen zu fördern, Wissen sichtbar zu machen und langfristig eine breite Zielgruppe für Umwelt- und Ressourcenschutz zu sensibilisieren.

OpenReUse: Mehrwegsysteme als Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft (Kiara Sweeney, Yunus Environment Hub)

In der Session ging es um die Entwicklung einer Online-Plattform für Mehrweg- und Re-Use-Systeme, die als Lern- und Wissensplattform sowohl Gründer:innen als auch bestehenden Unternehmen zugutekommen soll. Ziel ist es, Best Practices weltweit zugänglich zu machen, die bislang vor allem im Globalen Süden nur schwer verfügbar sind, und ein Go-to-Wissen zu schaffen, das praxisnah und umfassend aufbereitet ist. Zentral ist die Frage nach Wirtschaftlichkeit und ökonomischen Anreizen, denn viele Re-Use-Ansätze scheitern, insbesondere bei großen Unternehmen, während kleinere Betriebe oft offener sind. Einfach nutzbare, skalierbare Systeme und lokal verankerte Hubs erhöhen die Akzeptanz, insbesondere da Menschen mit geringerem Einkommen finanziell am stärksten von Re-Use profitieren. Auch die Integration in Bildung und Curricula wird diskutiert, etwa zu Ecodesign-Richtlinien, sowie die Bedeutung von Business- und Rechtswissen für Kleinunternehmer:innen. Design und Wiedererkennungswert spielen eine Rolle, sowohl für Unternehmen als auch für Konsument:innen, wobei Lösungen wie abwaschbare Farbe oder standardisierte Systeme helfen, Re-Use praktikabel und attraktiv zu gestalten. Zusätzlich müssen gesundheitliche, chemische und regulatorische Aspekte berücksichtigt werden, um Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen. Freiwillige und Ehrenamtliche sind entscheidend für Community Engagement, während wissenschaftliche Evaluationen klären sollen, wann und wo Re-Use sinnvoll ist. Insgesamt wurde deutlich, dass Behaviour Change Zeit braucht, Bewusstsein für Müllproblematik, Motivation und Dialog mit systemischen Partnern entscheidend sind, um Re-Use nachhaltig zu etablieren.

Taschen-Tausch (Ankathrin Förster, Lust auf besser leben gGmbH)

Die Taschen-Tauschstationen in Frankfurt am Main, die seit 2017 vor Läden bestehen, vermitteln öffentlichkeitswirksam ein Kreislaufsystem für Einkaufstaschen und fördern das Bewusstsein für Wiederverwendung. Viele Stationen sind veraltet oder verschwinden, während gleichzeitig deutschlandweit neue Anfragen bestehen. Um die Verbreitung zu erleichtern, wird ein modulares System auf Basis von 3D-Druck entwickelt, das als Open-Source-Bausatz flexibel, schnell einsetzbar und leicht skalierbar ist. Ein Prototyp aus einem Hackathon befindet sich derzeit in der Testphase und wird auf unterschiedliche Einsatzorte erprobt. Geplant ist, dass Pat:innen in den Stadtteilen Stationen regelmäßig bestücken, um eine gleichmäßige Versorgung sicherzustellen. Bibliotheken bieten sich als mögliche Standorte an, da dort oft 3D-Drucker genutzt werden können. Als weitere potenzielle Partner werden Schulen, Jugendzentren und Bildungsprojekte diskutiert, die als Multiplikator wirken könnten. Große Einkaufsketten stellen eine besondere Herausforderung dar, da die Stationen das Verkaufsmodell stören, rechtliche Risiken befürchtet werden und der Pflegeaufwand ohne Gegenfinanzierung hoch ist. Die Gestaltung der Stationen soll modern, leicht befüllbar, nahe an Kassen platziert und optional mit Werbeflächen für Aussteller versehen werden, um Mehrwert zu bieten. Das Projekt denkt über Franchise-Modelle oder Handbücher nach, um Partner bei der Skalierung zu unterstützen. Ziel ist es, mit Förderpartner, Pilotstädten und Netzwerken die Idee deutschlandweit zu verbreiten, Innovationspotenziale sichtbar zu machen und nachhaltige Kreislaufsysteme flächendeckend zu etablieren.

Recycling oder Mehrweg? (Monica Harting Pfeifer, Remondis Recycling)

Die Session behandelte die Schnittstellen von Plastikrecycling, Pfandsystemen und Mehrweglösungen, wie sie bei Remondis, einschließlich To-Go-Gebinden, umgesetzt werden. Ein zentrales Ergebnis ist, dass Mehrweg und Recycling komplementär sind: Beide Konzepte sind notwendig, können an verschiedenen Punkten verbunden werden und sollten je nach Produkt sinnvoll kombiniert werden. Reduce-Strategien ergänzen das System. Deutschland verfügt über ein etabliertes Glassrecycling, die Etablierung von Mehrwegprodukten ist jedoch aufwendig und abhängig von Regulierung, Logistik, Hygieneanforderungen und Standardisierung von Materialien, Design und Rückgabesystemen. Mehrwegprodukte haben in sensiblen Bereichen wie Medizin oder bestimmten Lebensmitteln Nachteile, erfordern Spülprozesse, Rückgabeorte und lange Transportwege. Ökologischer Nutzen entsteht nur, wenn Produkte zirkulieren und korrekt zurückgegeben werden; ansonsten sinkt der Gewinn für Umwelt und Recycling. Pfandsysteme schaffen Einnahmen, können aber zu Ungleichheiten führen: Große Anbieter können Behältnisse horten und Vorteile beim Neukauf erzielen, während kleinere Hersteller und Händler oft finanziell belastet werden. Strafzahlungen ersetzen teilweise Pfandregelungen. Verbraucher:innen benötigen klare, praktische Informationen, da die Nutzung sonst verwirrend wird. Eine ganzheitliche Betrachtung der Nachhaltigkeit erfordert die Abwägung von CO2-Ausstoß, Mikroplastikrisiken und Materialströmen, während Lebenszyklusanalysen zeigen, dass auch Mehrwegprodukte am Ende recycelt werden müssen. Standardisierung, funktionale Materialien und durchdachte Logistik sind entscheidend, um die ökologische Effizienz von Mehrweg- und Recyclinglösungen zu sichern.

Lücke zwischen Wissen und Handeln beleuchten (Isabelle Ritter, Julia Hellmer, co2 online)

Die Session behandelte die Herausforderungen in der Kommunikation und Umsetzung von Nachhaltigkeit. Es wurde deutlich, dass Kampagnen nicht alle Menschen gleichzeitig erreichen können und dass es entscheidend ist, die Zielgruppen genau zu definieren. Kosten und Bequemlichkeit stellen große Hürden dar, während Infrastruktur und politische Rahmenbedingungen zentrale Bausteine sind, die nachhaltiges Verhalten erleichtern können. Teilnehmende betonten, dass man sich für bestimmte Schwerpunkte entscheiden muss, da ein komplett nachhaltiger Lebensstil kaum möglich ist – das Prinzip „pick your battles“ ist daher zentral. Gleichzeitig erzeugt das Bewusstsein über nicht-nachhaltiges Verhalten bei vielen Menschen ein individuelles schlechtes Gewissen und persönliches Leid. Die Relevanz von Nachhaltigkeitsthemen ist in den letzten Jahren zurückgegangen, während multiple Krisen ein Bedürfnis nach Sicherheit erzeugen und zu einer gewissen Transformationsmüdigkeit führen. Politische Unsicherheiten und ein „Schlingerkurs“ erschweren es zusätzlich für Individuen, sich nachhaltig zu verhalten. Dennoch sollten Botschaften weiterhin in kleinen, staccato-artigen Impulsen verbreitet werden. Ab dem 1. Januar 2027 wird die CO2-Bepreisung dem Markt überlassen, was eine soziale Fragestellung aufwerfen wird. Kommunikation, die auf Angst oder schlechtes Gewissen setzt, wurde als nicht zielführend bewertet.

Die Kluft im Kopf – Hürden und Hebel nachhaltigen Handelns, Nicole Bendsen

Die Session diskutierte zentrale Thesen darüber, wie nachhaltiges Verhalten gefördert werden kann. Dabei zeigte sich, dass Regulierung für einige unverzichtbar ist, während andere die Überzeugung als entscheidend ansehen. Zeitmangel wird oft als Hindernis genannt, allerdings finden Menschen für wichtige Themen meist Zeit. Die Diskussion über Einweg versus Mehrweg verdeutlichte, dass Einwegprodukte teurer sein sollten, dies jedoch bezahlbar bleiben muss; die Frage, ob Unternehmen oder Verbraucher die Kosten tragen, zeigt den Bedarf an klarer Regulierung. Prozesse, die Mehrwegprodukte zurückführen, sind teilweise aufwendiger als Einweg. Information und Wissen gelten als erste Etappe, um Entscheidungen zu treffen, müssen jedoch in aufnahmefähiger Form bereitgestellt werden, da Convenience oft stärker wirkt. Schamappelle seien wenig zielführend; stattdessen sollte es positiv und „cool“ sein, Mehrwegprodukte zu nutzen. Als zentrale Hürden für nachhaltiges Handeln wurden fehlendes Angebot für unverpackte Waren, unklare Informationen über die Nachhaltigkeit einzelner Produkte, Entscheidungsmüdigkeit und fest verankerte Gewohnheiten genannt. Im Austausch über Maßnahmen nannten Teilnehmende verschiedene Hebel: Politik sollte Subventionen für Primärkunststoffe schrittweise beenden, um Wettbewerbsgleichheit zu schaffen. Schulen können durch positives Vorleben und informelles Lernen, z. B. Teilnahme an World-Clean-Up-Day oder Kantinenangebote, Kinder als Influencer zu Hause fördern. Unternehmen sollten Schuldnarrative vermeiden und stattdessen Potenziale nutzen, etwa durch standardisierte, kreislauffähige Produkte; individuelle Produkte müssen dafür reduziert werden. Insgesamt wurde deutlich, dass nicht der eine Hebel existiert, sondern mehrere Hebel kombiniert werden müssen, um nachhaltiges Handeln zu stärken.

Collective Impact für verletzliche Ökosysteme (Sarah Gebeler, Regenerate Sundarbans & SOCEO)

Die Session behandelte die Frage, wie in einem sensiblen Ökosystem wie den Sundarbans, dem grüßten Mangrovenwald der Erde, mit komplexen sozialen und ökologischen Herausforderungen Zusammenarbeit und Wirkung maximiert werden können. Im Fokus stand der Umgang mit Ressourcenknappheit, lokalem Engagement und unterschiedlichen Interessen der beteiligten Akteure. Ziel ist es, Plastikmüll zu reduzieren, Aufforstung zu fördern und die lokale Bevölkerung direkt einzubeziehen. In der Initiative arbeiten verschiedene Akteure zusammen, darunter lokale NGOs, SOCEO, deutsche NGOs und Förderorganisationen. Eine Herausforderung ist, dass bisherige Prozesse häufig linear und hierarchisch sind, wodurch Austausch vor Ort, Vernetzung und Ressourcenbündelung eingeschränkt sind und mögliche Mehrwirkung verloren geht. Die Idee ist daher, einen gemeinsamen Fördertopf zu schaffen, auf den sich mehrere lokale NGOs mit thematischen Schwerpunkten gleichzeitig bewerben können. Dadurch können größere Ressourcen gebündelt, Transparenz erhöht und voneinander gelernt werden. Auswahlkriterien für die Förderprojekte sollen sicherstellen, dass Mittel zielgerichtet eingesetzt werden. Diskutiert wurden mögliche Herausforderungen der Umsetzung, insbesondere Effizienzfragen angesichts knapper Mittel und der Kürzung staatlicher Entwicklungshilfe. Wichtig ist, Fördermittelgebende einzubeziehen, ohne die Struktur zu sehr aufzublähen, sodass Entscheidungen idealerweise vor Ort getroffen werden können und gleichzeitig Wirkung messbar bleibt. Effiziente Governance-Regeln für den Topf, Transparenz und Vertrauen müssen gegen Bürokratie und Kontrollaufwand abgewogen werden, da Dokumentation oft mehr Zeit beansprucht als die eigentliche Projektarbeit. SOCEO übernimmt das Management des Topfes und die Verwaltung der Projektanträge, während ein Beirat entscheidet, welche lokalen Akteure Mittel erhalten. Die Zusammensetzung des Beirats und seine Neutralität wurden diskutiert. Zudem wurde analysiert, wie durch Zusammenarbeit vor Ort Doppelstrukturen reduziert, Kosten gespart und Synergien effizient genutzt werden können.

Plastic Credits oder Plastikvermeidung (Astrid Möller, Samuel Drews, KuBuS e. V.)

Die Session befasste sich mit Ansätzen zur Reduzierung von Plastikverbrauch, wobei die Kritik an Kompensationslösungen wie Plastic Credits im Vordergrund stand: Statt Plastik zu „neutralisieren“, soll Verbrauch vermieden und gezielt ersetzt werden. Ein zentraler Ansatz ist die Identifikation der größten Hebel, etwa durch Mehrweglösungen oder Alternativen wie Wasserspender statt PET-Flaschen. Beispiele aus der Praxis zeigten, dass Unternehmen schrittweise Wild Plastic in Wegwerfprodukten einsetzen können, um neue Zielgruppen zu erschließen, etwa Blumenerde bei Blumen 2000 oder Versandtaschen bei Otto. Auf Sansibar erfolgt die Hauptbelastung durch Einwegplastik von Touristen und Hotels; hier eröffnen sich Zugänge über nachhaltige Souvenirs oder Refill-Systeme, doch Kosten und Branding stellen Hürden dar. Die Teilnehmenden betonten, dass Menschen aktiv beteiligt werden sollten, statt allein auf Kompensationsmodelle zu setzen, und nannten Praxisbeispiele wie die Weiternutzung von Bauplatten im Möbelbau. Plastic Credits und Kompensationsleistungen verlieren an Bedeutung und dienen nur noch als Übergangsmechanismus für zertifizierte Standards. Diskutiert wurde die Rolle großer Vorbilder, um kleinere und mittlere Unternehmen zu motivieren, eigene nachhaltige Lösungen umzusetzen. Dabei ist der Zugang zu Entscheidungsträgern entscheidend, und Mehrwert muss sichtbar gemacht werden, etwa durch die nachhaltige Marktpositionierung im Vergleich zu Wettbewerbern. Technische Lösungen stehen oft hinter strategischen Fragen zurück: Entscheidend ist, wie Nachhaltigkeit die Marke und Geschäftsziele unterstützt. Narrative sollen konkrete Probleme adressieren und die Vorteile von Rezyklaten und Wild Plastic hervorheben, statt pauschale Moralbotschaften zu senden. Ziel ist es, Projekte als konkrete Einstiegsschritte zu kommunizieren, auch wenn das große Ziel einer „plastikfreien Stadt“ schwer zu vermitteln ist.

Wie können wir Konsumverhalten verändern, wenn Plastik die günstigste und oft einzige Option ist? (Murielle Galliker, Buy Food with Plastic)

Die Session behandelte die Arbeit von Buy Food with Plastic, die in Ghana, Nicaragua und Indien ein Tauschangebot organisieren: Menschen können Plastikflaschen gegen Essen oder Reinigungsprodukte eintauschen. Ziel ist es, den Umgang mit Plastik praktisch erfahrbar zu machen und gleichzeitig Bildungsarbeit zu leisten. Nach dem Tausch finden Workshops statt, die erklären, was Plastik ist, wie es genutzt wird und wie das Wissen angewendet werden kann, orientiert an den fünf R’s des Recyclings – Refuse (Ablehnen), Reduce (Reduzieren), Reuse (Wiederverwenden), Recycle (Wiederverwerteten) und Rot (Kompostieren). Die Flaschen werden an lokale Partner verkauft und dann sortiert, gewaschen und zu hochwertigen Flakes verarbeitet. Die Endprodukte aus dem Rezyklaten dienen der Finanzierung des Kreislaufs. Kernprojekte sind Bildungs-Community-Events, Schul-Workshops, Recycling-Infrastruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Ein neues Projekt ist der Refill-Truck, gefördert von der Röchling Stiftung, der wöchentlich in Gemeinden Hygieneprodukte verteilt und dafür entweder Geld oder Plastikflaschen akzeptiert. Die Teilnehmenden erkannten ähnliche Herausforderungen in anderen Kontexten: Plastik ist meist die günstigere Option, während nachhaltige Alternativen teurer sind, sowohl im globalen Norden als auch im Süden. Sinnlose Plastiknutzung, fehlende Alternativen und begrenzte politische Regularien erschweren Veränderungen. Erfolgreiche Hebel könnten Trinkwasseraufbereitung, EPR-Gesetze, Bananenblattverpackungen, Subventionen für Alternativen und Microloans für Gründer:innen sein. Bildung ist wichtig, doch sie wirkt nur, wenn strukturelle Bedingungen wie Jobmöglichkeiten und Zugang zu Mehrwegsystemen verbessert werden. Die zentrale Botschaft lautete: anfangen und dranbleiben, auch wenn es unbequem und herausfordernd ist.

Debonding-on-demand bei Multimaterialverpackungen (Sophie Kramer, Fraunhofer Umsicht)

In der Session ging es um die Recycelbarkeit von Mehrkomponenten-Verpackungen, zum Beispiel Joghurtbechern mit Papiermanschette, Klebstoff und Aluminiumdeckel. Obwohl Monomaterial- und Re-Use-Verpackungen langfristig vorzugswürdig sind, wird es weiterhin Multi-Material-Lösungen geben. Daher wurde diskutiert, wie ihre Recyclingfähigkeit verbessert werden kann, denn wenn solche Verpackungen ungetrennt im Gelben Sack landen, werden sie meist nicht stofflich recycelt, sondern thermisch verwertet. Ein Ansatz ist die manuelle Trennung durch Verbraucherinnen und Verbraucher. Diese stößt jedoch an Grenzen, da die Trennbereitschaft nicht immer gegeben ist und Klebstoffreste verbleiben. Der zweite Ansatz setzt auf Material- bzw. Technologieinnovationen. Vorgestellt wurde dabei das Fraunhofer-Projekt DEBO-Pack, das eine Debonding-on-Demand-Technologie entwickelt, bei der sich geklebte Verbundverpackungen nach der Nutzung automatisch oder gezielt trennen lassen. Dies ermöglicht eine deutlich bessere stoffliche Verwertung, erhöht die Qualität der Rezyklate und kann zugleich Kosten im Rahmen des Verpackungsgesetzes reduzieren. Die Technologie adressiert den Intention-Behavior-Gap, nimmt Verbraucherinnen und Verbrauchern Verantwortung ab und sorgt dafür, dass Verpackungen auch dann recycelbar bleiben, wenn sie nicht korrekt getrennt werden.

Recyclingfähigkeit (Michael Weinert, TÜV Süd)

Die Session befasste sich mit der Herausforderung, dass Recyclingquoten bei Kunststoffverpackungen hinter den Erwartungen von Politik und Wirtschaft zurückbleiben, und untersuchte, wie die Recyclingfähigkeit verbessert werden kann, insbesondere bei Multi-Material-Verpackungen. Dabei wurde deutlich, dass Recyclierfähigkeit stark von der vorhandenen technologischen Infrastruktur im jeweiligen Land abhängt. Auch das Verhalten der Verbraucher spielt eine zentrale Rolle, etwa bei Joghurtbechern mit Papp-Banderole und Alu-Siegelfolie: Trotz klarer Trennhinweise wird die Verpackung oft nicht korrekt sortiert. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind entscheidend, denn die EU-PPWR verlangt ab 2030, dass 70 Prozent der Verpackungen recyclingfähig sind, doch eine einheitliche Definition von „recyclingfähig“ fehlt bislang. Hinzu kommt, dass die Einsatzmöglichkeiten für recycelte Kunststoffe begrenzt sind: Verbraucher und Unternehmen möchten sie nur dort einsetzen, wo keine gesundheitlichen oder toxikologischen Risiken bestehen. Zudem müssen alle Regularien für neue Anwendungen eingehalten werden, was die Nutzung weiter einschränkt. Technisch betrachtet sind die Recyclierbarkeit und die Anzahl der möglichen Wiederverwertungszyklen limitiert; aktuell sind maximal acht Recyclingdurchgänge realistisch. Jede Produktkategorie stellt dabei eigene Herausforderungen, und erst 2028 wird das Kriterium „Design for Recycling“ gesetzlich festgelegt. Trotz bestehender Gesetzesinitiativen bleiben viele wesentliche Fragen im Umgang mit Kunststoffrezyklaten offen, so dass weiterhin Forschung, klare Standards und Verbraucheraufklärung notwendig sind, um die Recyclingquoten nachhaltig zu steigern.

Finanzierung für Projekte globalen Süden (Peter Nitschke, Plastic Collective)

Die Session behandelte die Finanzierung und Umsetzung von Plastic-Credit-Ansätzen. Zentrale Frage war, wie Projekte langfristig tragfähig gestaltet werden können. Grants allein reichen oft nicht aus, da sie enden, bevor eine dauerhafte Finanzierung gesichert ist. Erfolgreiche Modelle binden deshalb von Anfang an Regierung und Wirtschaft ein. Ein verbreiteter Trugschluss ist, dass steigende Kunststoffpreise automatisch einen Break-Even-Point für Projekte garantieren. Erfahrungen zeigten, dass Geschäftsmodelle instabil werden, wenn sich Preise für Rezyklate verändern. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, ob es sich um wertvolle Materialien oder wertnegativen Müll handelt: Letzterer stellt ein erhebliches Finanzierungsproblem dar. In vielen Ländern wird EPR angewendet, in anderen Plastic Credits; kritisch ist, dass bei letzterem oft wenig Wert lokal verbleibt. Daher ist die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern entscheidend, damit finanzielle Mittel vor Ort wirksam werden. Kleine Teams können hier flexibler agieren und Ressourcen gezielter weitergeben. Ein weiteres Problem ist, dass EPR oft nur Sammlung, nicht aber den Bau von Recyclinganlagen finanziert, sodass Investitionen notwendig bleiben. Der Handel mit Recyclaten ist kompliziert, und Projekte, die soziale Aspekte wie Social Causes integrieren, sind erfolgreicher. Auch die Transformation von Rohstoffen, etwa zu Baustoffen, ist möglich, aber die Qualität ist oft nicht ausreichend, und gute Produkte werden teuer. Letztlich zeigen die Erfahrungen, dass Modelle, die in Deutschland funktionieren, nicht einfach auf andere Länder übertragbar sind, und dass Zertifizierung bei Plastic Credits Zeit und Aufwand erfordert.

Neue Narrative für sensible Bereiche – Handschuhprojekt (Maurizio Bär, KLUG – deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit)

Die Session widmete sich der Reduktion von Plastik in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, wo pro Patientin bis zu zehn Kilogramm Müll täglich anfallen und etwa sechs Prozent der nationalen Emissionen entstehen. Ein zentrales Beispiel war die Handschuhnutzung: Obwohl diese durch Kampagnen reduziert werden sollte, stieß eine frühere Initiative in den Helios Kliniken auf Kritik, weil die Kommunikation in Medien als „Helios lässt das Gummi weg“ interpretiert wurde. Daraus wurde gelernt, dass Veränderungen positiv, wissenschaftlich fundiert und praxisnah vermittelt werden müssen, unter Berücksichtigung von Infektionsschutz und Hautgesundheit der Mitarbeitenden, während Umweltthemen sekundär eingebunden werden. Kostenfreie, leicht adaptierbare Materialien sowie die Umsetzung durch Freiwillige im eigenen Arbeitsumfeld erleichtern die Integration in bestehende Schulungen und Prozesse. Erfolge werden über Handschuhverbrauch, Desinfektionsmittel-Daten und optional Befragungen gemessen. Zielgruppenspezifische Ansprache ist entscheidend: Geschäftsführende reagieren auf Kosten, Mitarbeitende auf Gesundheit, Patientinnen auf Hygiene und Behandlungssicherheit. Übertragbarkeit auf andere Bereiche wie Lebensmittel zeigt, dass gleiche Prinzipien anwendbar sind. Kooperationen mit Herstellerinnen, Multiplikatorinnen und weiteren Kampagnen unterstützen Umsetzung und Reporting. Engpässe bestehen in personellen Kapazitäten, kontinuierlicher Finanzierung und nachhaltiger Durchführung. Strategisch erweist sich die flexible Integration von Klimaschutzthemen in bestehende Prozesse als wirksamer Ansatz, bei dem Kompromisse und Anpassungen an Zielgruppen notwendig sind, um nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Klicken Sie hier für die gesamte Fotogalerie.

Bilder © Christof Jakob